1. Introduzione

Nel dibattito scientifico e istituzionale vi è una crescente attenzione al tema dell’imprenditorialità femminile e alla necessità di promuovere la presenza delle donne nei ruoli di responsabilità aziendali (OECD 2017). Tale interesse è giustificato da diverse ragioni. Tra queste vi è senz’altro l’esigenza di ridurre strutturalmente il divario di genere nel mercato del lavoro, soprattutto per ciò che riguarda la persistenza di un soffitto di cristallo, il cosiddetto glass ceiling, che frena le progressioni di carriera e le prospettive reddituali delle lavoratrici rispetto ai colleghi maschi. La presenza delle donne ai vertici dei processi decisionali e gestionali, inoltre, rappresenta una opportunità non solo per ridurre il gap di genere nel mercato del lavoro, ma anche per ampliare le potenzialità di crescita competitiva (European Commission 2017). Molti studi dimostrano, d’altra parte, la specificità degli stili e dei comportamenti manageriali delle donne, mettendo in luce che le motivazioni piscologiche e il profilo di leadership incidono significativamente sulle performance delle stesse imprese (Minniti 2009; Bertrand e Schoar 2003).

Tali argomentazioni assumono una rilevanza specifica nei Paesi ? come l’Italia ? dove la prevalenza di imprese di piccole dimensioni a proprietà familiare si accompagna a un modello di governance societaria in cui vi è uno stretto legame tra selezione dinastica e profilo demografico (e di genere) dei vertici aziendali (Cucculelli et al. 2014; Ricci 2018). In questo contesto le opportunità manageriali delle donne si trovano ad essere necessariamente condizionate dalle norme e dagli stereotipi sociali e culturali che, più o meno implicitamente, caratterizzano le famiglie e le dinastie imprenditoriali nel nostro Paese. Naturalmente, l’assetto di governance societaria non esaurisce la complessità dei fattori che incidono sulla proporzione di donne coinvolte in iniziative imprenditoriali e/o manageriali (Ricci 2018). Accanto ad esso vanno ricordate, ad esempio, la specificità del contesto istituzionale e la rilevanza quantitativa del lavoro autonomo che, se da una parte frenano le potenzialità reddituali delle lavoratrici, dall’altra possono creare le condizioni favorevoli per il coinvolgimento delle donne in micro-iniziative imprenditoriali.

L’azione congiunta di questi fattori potrebbe spiegare, in effetti, il motivo per cui il nostro Paese abbia registrato negli ultimi anni quasi un primato in Europa per ciò che concerne l’imprenditoria femminile (Unioncamere 2016) senza che ciò abbia prodotto una significativa riduzione del divario di genere nella parte alta della distribuzione dei redditi (il soffitto di cristallo, appunto), come invece sarebbe stato lecito attendersi in presenza di un funzionamento efficiente ed equo del mercato delle competenze manageriali e imprenditoriali.

In questa prospettiva un ruolo importante può essere stato giocato dal fatto che numerose iniziative imprenditoriali con a capo una donna rientrano nella sfera allargata del lavoro autonomo, e come tali sono regolate da meccanismi salariali del mercato del lavoro piuttosto che da quelli di profitto e competitività che caratterizzano la dinamica industriale. Tuttavia, il fenomeno della imprenditorialità femminile e le sue implicazioni per la riduzione delle differenze di genere vanno ben oltre le dimensioni pur rilevanti del lavoro autonomo. Proprio per le ragioni che si accennavano in precedenza, in un Paese come l’Italia non si può prescindere infatti da quei fattori manageriali e societari che regolano la selezione delle donne nei posti di vertice. Lo spettro dall’analisi va quindi allargato alle categorie dell’economia manageriale e agli strumenti di politica industriale.

Sulla base di queste considerazioni, lo studio presentato in queste pagine si pone come obiettivo principale quello di esaminare i fattori sottostanti la diffusione dell’imprenditoria femminile in Italia, ponendo particolare attenzione al ruolo della proprietà familiare e degli assetti di governance manageriale. A tal fine si utilizzano i dati della Rilevazione Imprese e Lavoro (RIL) condotta dall’Inapp nel 2010 e 2015, integrata con le informazioni sui bilanci certificati provenienti dall’archivio AIDA (Analisi informatizzata delle aziende italiane)[1].

Il presente lavoro si colloca all’interno di un filone di ricerca sull’imprenditorialità femminile piuttosto recente e ancora relativamente poco indagato.

Nel loro insieme, i risultati confermano l’ipotesi che anche per le tematiche di genere le caratteristiche della demografia imprenditoriale e i modelli di governance societaria non possono essere considerati un dato ‘esogeno’ del sistema economico. Tralasciare questa consapevolezza rischia di essere una seria limitazione per il disegno, l’attuazione e l’efficacia delle politiche di genere.

L’articolo si struttura come segue. Nel paragrafo 2 si discute brevemente la letteratura di riferimento con focus sul caso italiano. Nel paragrafo 3 si presentano i dati e le statistiche descrittive. Nel paragrafo 4 si delineano la strategia econometrica e i risultati delle regressioni. Le conclusioni sono riportate nel paragrafo 5.

2. La letteratura di riferimento e il caso italiano

Diffusione e caratteristiche dell’imprenditorialità femminile

Negli ultimi cinquant’anni in Europa si è assistito a un progressivo incremento della partecipazione femminile al mercato del lavoro e il livello medio di istruzione delle donne è aumentato gradualmente fino a superare quello degli uomini nella maggior parte dei Paesi europei, tra cui l’Italia. Ciò nonostante, si evidenziano ancora importanti differenze di genere nei salari, nel tasso di occupazione e nella prospettiva reddituale. Un recente studio della Commissione europea (Boll e Lagemann 2018) sottolinea come le discrepanze salariali di genere siano ancora largamente persistenti. Tra il 2010 e il 2014 il gender wage gap tra i Paesi europei, seppur in lieve diminuzione, si attesta ancora intorno al 14,2% e tende a persistere fortemente anche tra i Paesi dell’OECD (OECD 2017). Inoltre, le donne mostrano ancora un più basso tasso di attività rispetto agli uomini, 66,8% verso il 78,3% nel 2015 in Europa (Halbisky 2018).

Se si considerano le attività imprenditoriali, non dovrebbe quindi sorprendere constatare che le donne siano anche in questo caso meno rappresentate degli uomini. La presenza delle donne nei posti di responsabilità delle aziende continua ad essere sostanzialmente minoritaria – in un rapporto di quasi 1 a 10 – rispetto a quella dei colleghi maschi (Piketty et al. 2018).

Nelle analisi economiche si utilizza spesso il lavoro autonomo come proxy dell’attività imprenditoriale. La definizione di lavoratori autonomi nelle rilevazioni nazionali sulle forze lavoro si riferisce a coloro che possiedono una attività in proprio e lavorano all’interno della stessa come datori di lavoro o lavoratori in proprio, a meno che non svolgano come attività principale un’attività lavorativa retribuita, nel qual caso si considerano lavoratori dipendenti. I dati sul lavoro autonomo della Commissione europea evidenziano che la probabilità che le donne siano in self-employment risulta essere circa la metà di quella degli uomini (9,9% vs. 17,8%) con sostanziali differenze tra i Paesi membri (Halbisky 2018). È importante riconoscere però che i dati relativi al lavoro autonomo così definito non riescono a catturare la reale portata dell’attività imprenditoriale (OECD 2012). Infatti, non tutti i lavoratori autonomi sono necessariamente imprenditori[2]. Un dato più attendibile sull’imprenditorialità viene fornito da un sondaggio condotto da un consorzio di istituzioni accademiche e società di consulenza, il Global Entrepreneurship Monitor, che chiede alle persone se hanno iniziato ad avviare un’attività, se possiedono e gestiscono una nuova attività (vale a dire fino a 42 mesi), o se possiedono un’attività consolidata. Ciò permette di fornire utili informazioni sul gender gap nella proporzione di uomini e donne che intraprendono o sono coinvolti in attività imprenditoriali. Inoltre, i risultati di questo sondaggio mostrano che le donne hanno meno probabilità degli uomini di avviare nuove iniziative imprenditoriali. Tra il 2010 e il 2014, il 2% delle donne in Europa dichiara di possedere o gestire una nuova attività, rispetto a quasi il 4% degli uomini. I Paesi europei mostrano sostanziali differenze, attribuibili alle differenze del sistema produttivo, del contesto istituzionale e delle norme sociali.

In questa prospettiva il caso dell’Italia risulta particolarmente interessante per due ragioni. Nonostante abbia il primato in Europa in termini di aziende a proprietà femminile, si tratta principalmente di imprese molto piccole (spesso rientranti nell’ambito del lavoro autonomo) e poco strutturate. Ciò contribuisce a spiegare il motivo per cui la presenza di una quota elevata di imprese a proprietà femminile non si rifletta in una riduzione significativa del gap di genere nella parte alta della distribuzione dei redditi. I dati dell’Osservatorio Unioncamere (2016) illustrano bene questo punto. Nel 2014 l’Italia presenta circa 1 milione e 302 mila imprese con a capo una donna, pari a circa il 21,6% del totale. In particolare, le imprese ‘rosa’ sono concentrate nel settore dei servizi (65,5%) e in agricoltura (17%). Inoltre, quasi la totalità di queste imprese (97%) ha meno di 10 dipendenti, la forma giuridica è per la maggior parte rappresentata da ditte individuali (60,5%) e quasi 14 imprese su 100 sono guidate da under 35; quindi si tratta di imprese più ‘giovanili’ per l’età degli imprenditori.

Si tratta di un fenomeno interessante anche quando lo si esamina da un punto di vista dinamico. Tra il 2010 e il 2015 le imprese femminili risultano in crescita (35.000 imprese in più) pari al 65% dell’incremento complessivo dell’intero tessuto imprenditoriale italiano (+53.000 imprese) nello stesso periodo (Unioncamere 2016). Questo andamento è probabilmente il risultato di una recente riforma introdotta in Italia nel 2011, volta ad aumentare la parità di genere nell’accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e nelle società pubbliche. A tale proposito uno studio recente di Maida e Weber (2019) dimostra che la riforma non ha prodotto effetti significativi sull’occupazione femminile né sulla quota di donne nelle parti più alte della distribuzione salariale, ma solamente un aumento dell’appartenenza femminile a organi aziendali.

I risultati riportati dal Global Entrepreneurship Monitor nel periodo 2010-2014 mostrano che in Italia il gap di genere nelle attività imprenditoriali continua a persistere: la proporzione di donne (tra i 18 e i 64 anni) che possiedono e gestiscono un’attività da meno di 42 mesi è pari all’1% contro il 2% di quella maschile (Halbisky 2018). La persistenza di un soffitto di cristallo che limita l’accesso della componente femminile della forza lavoro nella parte alta della distribuzione dei redditi può essere in qualche misura collegata, quindi, alla strutturale sotto-rappresentazione delle donne nelle professioni manageriali e imprenditoriali.

Fattori che influiscono sull’imprenditorialità femminile

Quali fattori influenzano dimensione e caratteristiche dell’imprenditorialità femminile? La letteratura esistente sul tema risulta ancora abbastanza limitata e può essere sintetizzata in tre principali filoni di ricerca. Il primo si focalizza sullo studio del management imprenditoriale, il secondo analizza l’imprenditorialità in senso più stretto e infine un terzo filone è interessato alle imprese a conduzione familiare, le cosiddette family firms.

Il primo filone di ricerca si interessa all’analisi delle performance di impresa in relazione alle caratteristiche dirigenziali, come ad esempio l’età, l’istruzione, l’attitudine verso il rischio. Il lavoro di Bloom e Van Reenen (2007) è uno dei primi contributi in questo ambito.

Tra le caratteristiche dirigenziali si analizzano anche gli effetti della diversità di genere. La letteratura di corporate finance suggerisce che il genere riveste un ruolo importante nel determinare le performance delle imprese (Bertrand e Schoar 2003; Bloom e Van Reenen 2010; Vieito 2012). Rispetto ai manager maschi, le donne manager hanno più probabilità di accaparrarsi manodopera (Matsa e Miller 2011) o di spendere grandi somme in progetti ambientali (Post et al. 2011; Marquis e Lee 2013). In secondo luogo, le donne manager dedicano meno tempo alla gestione interna e al networking rispetto alle loro controparti maschili (Jacobson et al. 2009). Le donne sono anche meno disposte a competere e meno inclini a rischiare (ad esempio Datta Gupta et al. 2013) e usano le soft skills per gestire, piuttosto che un approccio gerarchico (Kaplan et al. 2012). Imprese con più membri femminili nel consiglio di amministrazione e donne manager hanno maggiori probabilità di promuovere e attrarre le donne al top management (Matsa e Miller 2011; Bossler et al. 2016) e hanno divari retributivi più bassi tra CEO e vicepresidenti, rispetto a società a guida maschile (Vieito 2012).

Alcuni studi analizzano come le diversità di genere nel management influiscano non solo sulla performance d’impresa, ma anche sui salari. Per l’Italia ad esempio, Flabbi et al. (2018) mostrano che la leadership femminile ha un impatto positivo sulla distribuzione dei salari elevati, ma negativo per i salari bassi. La leadership femminile, inoltre, ha effetti positivi sulla performance di impresa all’aumentare della quota di lavoratrici impiegate nell’impresa.

Magda e Cukrowska-Torzewska (2018) evidenziano che una maggiore presenza di manager femminili è associata a un più elevato vantaggio economico nei confronti delle donne in alcuni comparti del settore pubblico in Polonia. Per quanto concerne invece le imprese danesi, uno studio di Smith et al. (2008) non mostra alcuna influenza sulla performance d’impresa in relazione alla proporzione di donne impiegate in lavori di top management.

La letteratura sull’imprenditorialità femminile è invece piuttosto scarsa. Un lavoro sociologico di Mari et al. (2014) esamina gli effetti di alcune caratteristiche demografiche sulle performance delle imprese italiane a conduzione femminile: quelle che emergono come maggiormente influenti sono il capitale umano, le motivazioni, l’ambiente e l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Un’altra ricerca invece analizza come alcune determinanti individuali di imprenditorialità ? quali età, reddito, istruzione, stato lavorativo, competenze, accesso alle reti e paura del fallimento ? differiscano tra maschi e femmine. Quello che emerge è che, per 46 Paesi nel periodo 2010-2014, i tassi di attività imprenditoriale sono inferiori per le donne in quasi tutti i Paesi e, se si analizzano gli individui per età, istruzione e stato lavorativo, la percentuale di imprenditorialità femminile è decisamente più bassa di quella maschile (Llussa 2011).

Per quanto riguarda la letteratura delle family firms, uno dei principali contributi è quello di Bertrand e Schoar (2006). L’Italia è un Paese la cui struttura produttiva è fortemente caratterizzata da questo tipo di imprese e due contributi rilevanti sono quelli di Cucculelli e Micucci (2008) e Cucculelli et al. (2014). Il primo studio analizza l’impatto della successione dei fondatori sulla performance delle imprese evidenziando che il mantenimento della gestione all’interno della famiglia ha un impatto negativo sulle prestazioni dell’azienda. Il secondo, nel quale si colloca il presente lavoro, mostra che le imprese a conduzione familiare italiane sono meno produttive di aziende gestite da manager esterni.

3.Dati e statistiche descrittive

L’indagine RIL

L’analisi empirica utilizza i dati della III e IV Rilevazione sulle imprese e lavoro (RIL) condotta dall’Inapp nel 2010 e nel 2015 su un campione rappresentativo di circa 30.000 società di capitale e società di persone[3].

Il questionario RIL include una sezione in cui sono raccolte informazioni sul profilo demografico e l’assetto proprietario del management, oltre a rilevare dati dettagliati sulla composizione della forza lavoro occupata, sulla tipologia delle politiche del personale e delle relazioni industriali, nonché sulle principali caratteristiche produttive e competitive delle imprese.

I dati relativi agli elementi distintivi del management, della forza lavoro e della specializzazione produttiva presenti in RIL sono stati poi integrati con le informazioni sui bilanci certificati delle società di capitali contenute dall’archivio AIDA-Bureau Van Dijk per il medesimo periodo di riferimento. In tal modo è stato possibile ricostruire la produttività media del lavoro (valore aggiunto per dipendente) come indicatore di efficienza competitiva.

Per quanto riguarda la selezione del campione, infine, si considerano tutte le società di capitali con almeno un dipendente, in modo tale da valorizzare la rappresentatività dei risultati per l’intero tessuto produttivo italiano. In altre parole, il campione RIL-AIDA su cui sono condotte le elaborazioni include anche quelle realtà di piccole e piccolissime dimensioni in cui le dinamiche competitive, il profilo demografico degli imprenditori e l’assetto di governance societaria sono strettamente legati tra loro.

Una volta eliminate le osservazioni con dati mancanti sulle variabili-chiave, il campione finale RIL-AIDA è costituito da oltre 2.500 aziende presenti sia nel 2010 che nel 2015, per un totale di circa 5.500 osservazioni nella componente longitudinale; ovvero da circa 12.000 società operanti nel 2010 o nel 2015, per un totale di circa 25.000 osservazioni nel periodo di riferimento.

La demografia e gli assetti di governance delle imprese italiane: una fotografia descrittiva

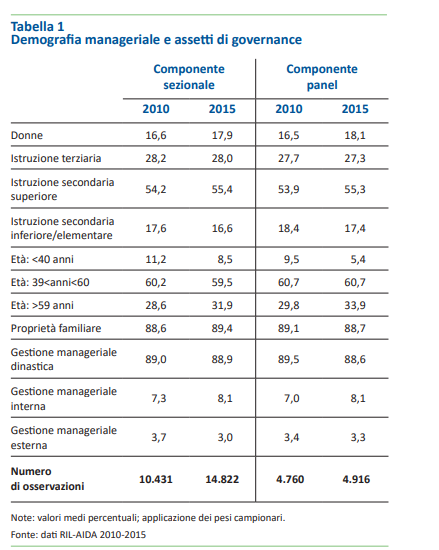

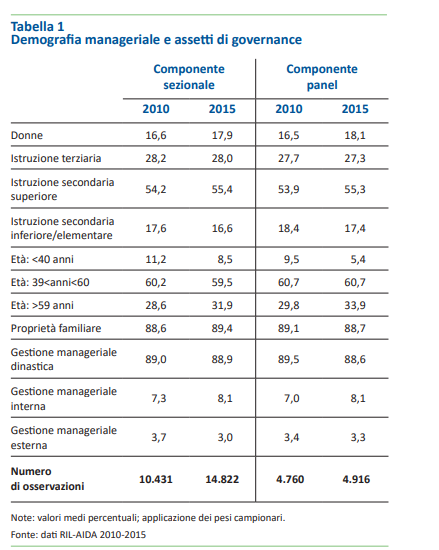

La tabella 1 mostra le caratteristiche (medie percentuali) della demografia imprenditoriale e degli assetti di governance per la componente sezionale e per la componente longitudinale del campione RIL-AIDA[4].

Il primo elemento da sottolineare è il lieve incremento della quota di aziende gestite da donne, sia nella componente sezionale (dal 16,6% nel 2010 al 17,9% nel 2015) che in quella longitudinale del campione (dal 16,5% nel 2010 al 18,1% nel 2015). Si tratta di valori percentuali inferiori rispetto a quelli forniti dall’Osservatorio sull’imprenditorialità femminile nello stesso arco temporale. Una delle ragioni principali di questo scostamento è legata al fatto che le elaborazioni ottenute su dati Unioncamere includono le ditte individuali e le società di persone, dove le donne sono maggiormente rappresentate in posti di responsabilità gestionale e/o come datrici di lavoro[5].

Si confermano poi le difficoltà di ricambio generazionale nel management. La già piccola incidenza di imprenditori con un’età inferiore a 40 anni, che nella componente sezionale (longitudinale) registrava nel 2010 l’11,2% (9,5%), si riduce fino a una percentuale dell’8,5% (5,4%) nel 2015; simmetricamente aumenta la proporzione nella coorte dei datori di lavoro ‘anziani’, quelli con oltre 60 anni, la quale passa dal 28,6% (29,8%) al 31,9% (33,9%) nel periodo in esame; l’incidenza di aziende con a capo un individuo di età compresa tra i 40 e i 59 anni rimane invece costante intorno a una percentuale di oltre il 60% del campione (sezionale e longitudinale).

Il livello medio di istruzione di una parte maggioritaria dell’imprenditoria italiana si conferma modesto nel valore assoluto e costante nel tempo, soprattutto se confrontato con quanto emerge negli altri Paesi europei. In particolare, nel periodo in esame, la percentuale di società gestite da laureati è pari a circa il 27-28%, quelle guidate da un datore con un diploma di scuola media superiore è di circa il 54%, mentre per il restante 17%-18% i vertici posseggono al massimo una licenza di scuola secondaria inferiore.

Infine, la proprietà familiare è la forma di governance quasi totalizzante nel contesto italiano, oltre a essere sostanzialmente stabile nel tempo (circa l’88% del campione RIL-AIDA): ciò si riflette nell’incidenza predominante del management dinastico (selezionato attraverso vincoli parentali e/o procedure informali dalla proprietà) rispetto al management ‘esterno’, selezionato con procedure di recruitment sul mercato delle competenze.

Naturalmente il profilo demografico dei datori di lavoro e la natura degli assetti manageriali sono fortemente condizionati ? essendone in parte il riflesso ? dalla dimensione aziendale.

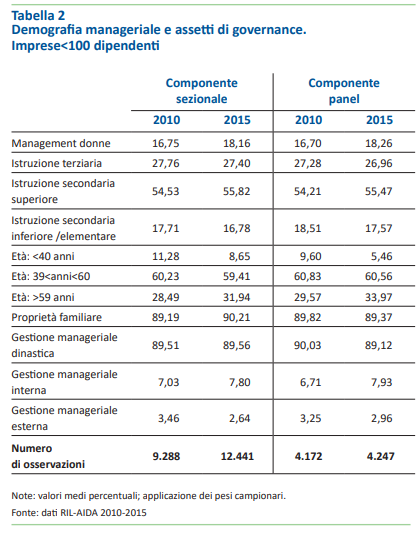

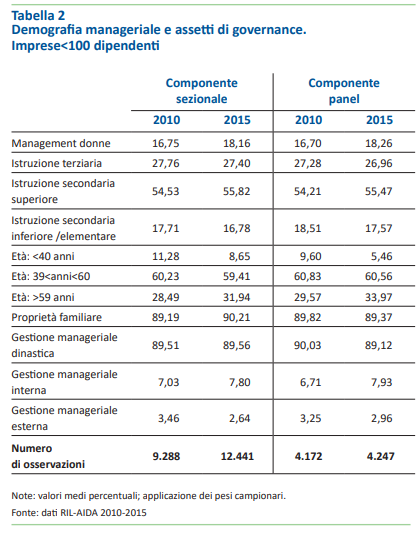

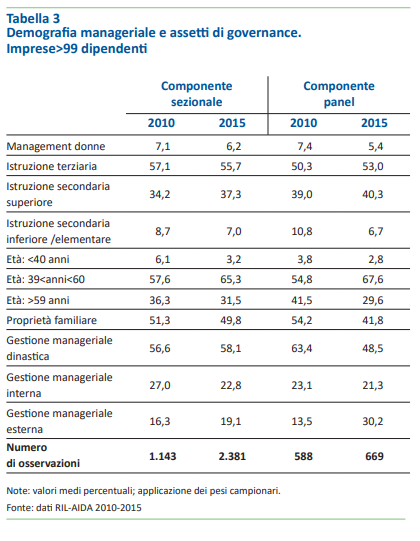

A tale proposito, le tabelle 2 e 3 riportano rispettivamente le statistiche descrittive calcolate separatamente per le aziende con meno di 100 dipendenti e per quelle con oltre 100 dipendenti.

In particolare, la tabella 2 mette in luce chiaramente che la presenza di donne manager è sostanzialmente più elevata nelle imprese medio-piccole, dove peraltro l’incidenza aumenta nel tempo, passando dal 16,75% (16,70%) nella componente sezionale (panel) del 2010 a una percentuale del 18,16% (18,26%) nel 2015. In linea con le attese, la quasi totalità delle piccole-medie imprese è controllata da una o più famiglie proprietarie e ha un management di tipo dinastico, con quote rispettivamente pari a circa il 90% in entrambi gli anni e per entrambi i campioni considerati. Di conseguenza, la presenza di manager selezionati al di fuori dei legami dinastici nelle realtà di piccole dimensioni è marginale da un punto di vista quantitativo, oltre che in diminuzione nel tempo.

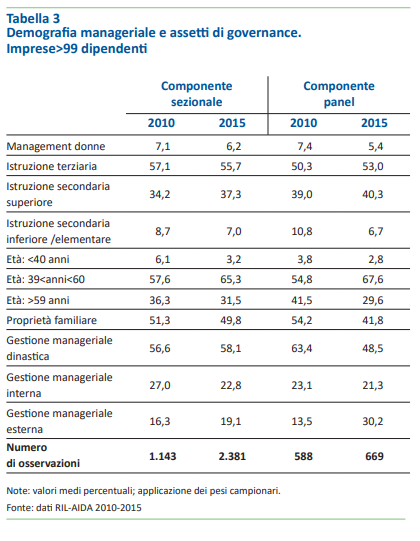

Il quadro empirico che emerge nelle imprese più grandi è ovviamente molto diverso da quello appena delineato.

La tabella 3 mostra infatti che l’incidenza di donne manager è sia modesta che in diminuzione nel periodo considerato: si aggira intorno al 7% nel 2010 (7,1% e 7,4% per la componente sezionale e panel, rispettivamente) e si riduce tra il 6,2% (componete sezionale) e il 5,4% (componente longitudinale) nel 2015.

Altro elemento interessante che emerge dalla tabella 3 riguarda la diffusione della proprietà familiare e la gestione dinastica, che quasi si dimezza rispetto a quanto registrato nelle imprese medio-piccole. In contrasto, la gestione manageriale interna ed esterna, che nel caso delle piccole-medie imprese si attesta intorno al 7% per la prima e al 3% per la seconda, mostra un sostanziale aumento nel caso delle grandi imprese. Infatti, nel 2010 il 27% (22,8%) delle aziende per il campione sezionale (panel) è a gestione manageriale interna, mentre è in lieve calo nel 2015: 23,1% (21,3%). La gestione manageriale ‘esterna’ si contrae nel corso del tempo: dal 16,3% (19,1%) nel campione sezionale (panel) al 13,5% nel campione sezionale (panel) del 2014, ma mostra un forte incremento nel campione panel del 2015 fino a raggiungere quota 30,2%.

È opportuno sottolineare, a questo punto, che le caratteristiche demografiche del management e della governance societaria non agiscono in un ‘vuoto’, ma si accompagnano a un complesso insieme di fattori che chiamano in causa la specializzazione produttiva delle imprese, la composizione della forza lavoro occupata e l’assetto delle relazioni industriali e altro ancora. Tra le caratteristiche produttive, si segnala ancora una volta l’elevata incidenza di aziende di piccole dimensioni con scarsa propensione innovativa, una significativa esposizione al commercio internazionale – nella maggior parte dei casi in settori a tecnologia matura – e una presenza di multinazionali che si attesta introno all’1,5%-1,7% del totale nel periodo di riferimento[6]. Tutti elementi che certamente incidono sulla diffusione dell’imprenditorialità femminile, ma che nelle pagine seguenti sono presi in considerazione essenzialmente come ‘controlli’ della relazione principale discussa finora, quella che lega appunto il genere alla selezione dinastica.

4. Quali fattori influenzano la diffusione dell’imprenditorialità femminile? Una analisi econometrica

Nel paragrafo precedente si è messo in luce che la presenza di donne manager è sostanzialmente più elevata nelle imprese medio-piccole, e che la quasi totalità delle piccole-medie imprese è controllata da una o più famiglie proprietarie e ha un management di tipo dinastico.

L’obiettivo principale dell’analisi econometrica è quello di identificare in che misura il profilo individuale e l’assetto di governance incidano sulla diffusione dell’imprenditoria femminile, tenendo in considerazione un’ampia serie di caratteristiche produttive e competitive, la composizione della forza lavoro, l’assetto delle relazioni industriali ed eventuali fenomeni di agglomerazione economica.

La tecnica di analisi

Le analisi di regressione si sviluppano a partire da un modello non lineare (pooled Probit) al fine di stimare l’intensità e il segno dei fattori che incidono sulla probabilità di avere una donna ai vertici delle gerarchie aziendali nel corso del periodo 2010-2015[7].

La strategia empirica sviluppata in seguito non permette di identificare con precisione eventuali distorsioni connesse ad elementi di eterogeneità non osservata e a fenomeni di causalità inversa. Al tempo stesso, il ricorso a tecniche di regressione panel a effetti fissi – che in linea di principio sono in grado di controllare l’eterogeneità non osservata delle imprese – difficilmente produce stime consistenti nel nostro contesto, visto che le variabili demografiche e di governance sono quasi invarianti nel breve periodo all’interno della stessa azienda. Per ciò che concerne i nessi di causalità, l’approccio seguito in queste pagine è quello di inferirli dalla logica del discorso analitico piuttosto che mediante l’adozione di specifiche tecniche econometriche che ne circoscrivono la validità al rispetto di ipotesi di identificazione molto stringenti (per un approfondimento si veda Ricci 2018).

A questo proposito va comunque sottolineato che le analisi di regressione di tipo pooled Probit sono sviluppate separatamente per la componente longitudinale e per quella sezionale del campione RIL-AIDA, al fine di generalizzare delle evidenze nell’insieme del sistema delle società di capitali, ovvero per minimizzare eventuali problemi di stima legati alla selezione campionaria.

Risultati principali

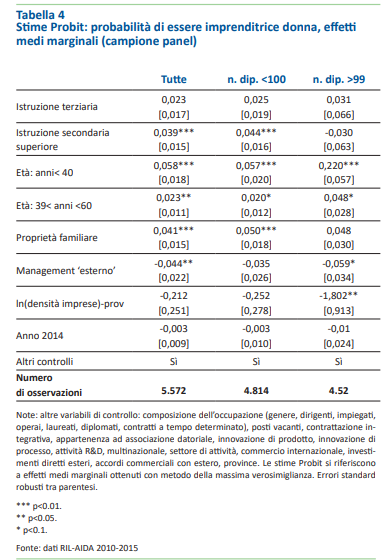

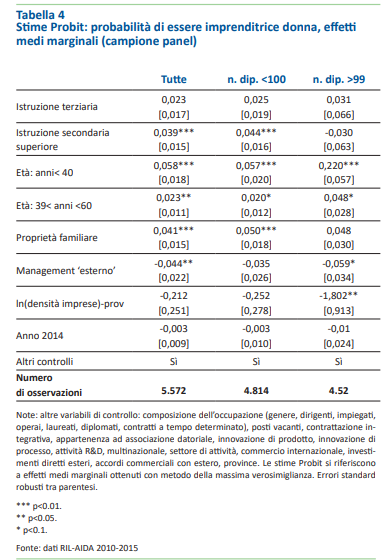

La tabella 4 mostra le stime Probit degli effetti medi marginali per la componente longitudinale del campione RIL-AIDA. La prima colonna riporta i risultati riguardanti tutte le società di capitali con almeno un dipendente, mentre la seconda e terza colonna si riferiscono, rispettivamente, alle imprese medio-piccole (con meno di 100 dipendenti) e quelle di grandi dimensioni (con oltre 99 dipendenti). Per quanto riguarda le caratteristiche individuali, si nota l’importanza relativa dei tratti anagrafici rispetto al livello di istruzione.

Nella prima colonna della tabella 4 è indicato che la probabilità che vi sia una donna a capo della gestione aziendale è correlata positivamente (+6%) alla circostanza che essa abbia meno di 40 anni – rispetto a quanto accade alla/e coorte/i di anziani con oltre 60 anni (la categoria omessa). La relazione positiva tra giovani e diffusione dell’imprenditoria femminile è più forte in valore assoluto (+20%) nelle aziende con oltre 100 dipendenti rispetto a quelle di medio-piccole dimensioni (+5,7%), come chiarito dal confronto tra seconda e terza colonna della tabella 4.

Il conseguimento di un titolo di studio universitario, invece, non esercita un’influenza statisticamente significativa sulla probabilità di essere imprenditrici donne, se lo si confronta con la circostanza di avere un diploma di scuola media inferiore o elementare (categoria omessa), un risultato che peraltro non sembra condizionato dal numero di dipendenti delle realtà produttive in cui si opera. A tale proposito va comunque rilevato che l’età e il grado di istruzione sono variabili (positivamente) correlate tra loro; quindi la stima positiva associata alle coorti di giovani – tipicamente con un livello di istruzione più elevato – in realtà ‘cattura’ la dotazione di capitale umano degli individui e, per questa via, indebolisce la significatività statistica della stima associata al titolo universitario.

La relazione che lega profilo demografico e diffusione delle donne ai vertici delle imprese italiane sembra comunque chiamare in causa il funzionamento degli assetti di governance societaria e, specificamente, la selezione dinastica delle persone nei posti di responsabilità, piuttosto che le categorie dell’investimento in capitale umano e dell’offerta di lavoro.

Questa ipotesi è confortata dalle stime degli effetti medi marginali associate alla proprietà familiare e all’incidenza del management ‘esterno’. La tabella 4 illustra infatti come la concentrazione degli assetti proprietari in una o più famiglie si accompagni a un incremento di circa il 4% della probabilità di avere una donna ai vertici delle società di capitale; una evidenza a sua volta attribuibile a ciò che avviene nelle imprese con meno di 100 dipendenti (seconda colonna) piuttosto che in quelle di medio-grandi dimensioni, dove le stime perdono di significatività statistica (terza colonna).

In modo quasi speculare, la circostanza che le imprese selezionino al di fuori dei legami dinastici gli individui destinanti ai posti di responsabilità costituisce un freno al coinvolgimento delle donne nella vita imprenditoriale (-4,4%), anche se tale risultato è spiegato dalle società medio-grandi (-6%), come riportato nella terza colonna. Anche in questo caso si è di fronte a un risultato dalle forti implicazioni di politica economica se consideriamo che nelle imprese con oltre 100 dipendenti il peso della proprietà familiare, pur rimanendo maggioritario, declina significativamente rispetto alle piccole imprese e, al contempo, acquisisce un ruolo consistente il ricorso al management esterno per la gestione e la direzione delle attività aziendali.

Un altro risultato interessante della tabella 4 riguarda l’assenza di fenomeni di agglomerazione nella diffusione dell’imprenditoria femminile, come testimoniano le stime associate alla concentrazione geografica di aziende (per chilometro quadrato) a livello provinciale. La densità imprenditoriale, formalizzata dalla variabile ‘ln(densità imprese)-prov’ influisce addirittura negativamente (-2%) sulla presenza delle donne ai vertici delle realtà di grandi dimensioni – terza colonna. In prima approssimazione, questo risultato sembra contrastare con gli studi che dimostrano come la localizzazione in aree geografiche dense di iniziative produttive alimenti non solo la diffusione dell’imprenditorialità, ma anche la performance competitiva (Guiso et al. 2018).

A questo punto si potrebbe ipotizzare che le evidenze discusse finora siano la conseguenza di una distorsione campionaria connessa al fatto che le elaborazioni sono ottenute per la sola quota longitudinale del dataset RIL-AIDA.

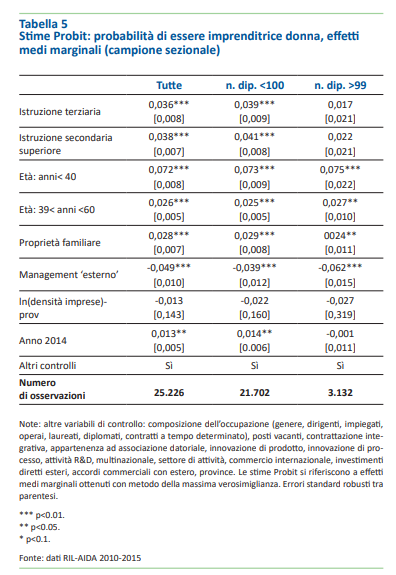

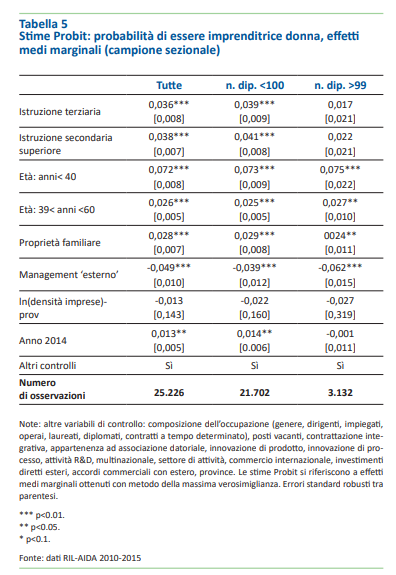

Al fine di verificare tale circostanza, la tabella 5 mostra le stime Probit dell’equazione (1) ottenute sulla componente sezionale del campione RIL-AIDA, ovvero su oltre 10.000 aziende osservate nel 2010 e nel 2015.

Si osserva così come gli effetti medi marginali ottenuti sul campione sezionale siano sostanzialmente coerenti con quelli derivanti dalla componente longitudinale, a meno di alcune differenze nelle variabili che formalizzano il grado di istruzione.

In particolare, la proprietà familiare si conferma come uno dei driver principali del management femminile. Le stime associate a questa variabile nella tabella 5 si dimezzano in valore assoluto (+2,8%, nella prima colonna) rispetto a quelle mostrate nella tabella 4, ma conservano una significatività statistica anche quando si distingue tra aziende di grandi e medio-piccole dimensioni (+2,9% e +2,4%, rispettivamente). Nel campione sezionale, inoltre, le procedure di recruitment del management esterno esercitano un ruolo negativo sulla probabilità di diventare manager per le donne (-4,9%), e ciò avviene soprattutto nelle imprese con oltre 100 dipendenti (-6,2%) rispetto alle più piccole (-3,9%). Nella tabella 4 queste stime erano analoghe in valore assoluto, anche se perdevano di significatività nelle aziende con meno di 100 dipendenti.

Anche l’impatto del profilo anagrafico descritto nella tabella 5 è coerente con le stime del campione panel. Le donne giovani (under 40) hanno maggiori probabilità di diventare manager, circa +7% per tutte le specificazioni e senza differenze tra piccole-medie e grandi imprese, rispetto alla categoria di donne sopra i 60 anni. Nella tabella 5, d’altra parte, il titolo di studio universitario è correlato positivamente e significativamente alla probabilità di diventare manager (+3,6%), soprattutto nelle piccole imprese (circa +4%). Nella tabella 4, invece, gli effetti marginali associati all’istruzione universitaria, pur essendo positivi nel segno, non sono mai statisticamente significativi.

In altre parole, le elaborazioni econometriche riprodotte nelle tabelle 4 e 5 sembrano confermare le indicazioni già emerse dalle statistiche descrittive. Nel nostro Paese il fenomeno della imprenditorialità/managerialità femminile appare legato soprattutto a un modello di selezione dinastica dei posti di responsabilità, che si afferma nelle aziende di piccole dimensioni a opera della famiglia proprietaria, anche attraverso un ricambio generazionale.

Diversamente, il mercato delle competenze gestionali e decisionali, che opera attraverso procedure di recruitment esterne ai vincoli familiari e proprietari ed emerge in modo quantitativamente consistente solo nelle aziende con oltre 100 dipendenti, non contribuisce a ridurre il divario di genere. Anzi, lo alimenta in modo significativo proprio in quelle imprese (con oltre 100 dipendenti) da cui ci si aspetterebbe un’organizzazione più efficiente delle competenze e delle conoscenze.

I divari territoriali

Questa sezione dimostra se e in che misura la relazione tra diffusione dell’imprenditoria femminile e assetti di governance societaria sia condizionata dagli evidenti divari territoriali che caratterizzano l’economia italiana.

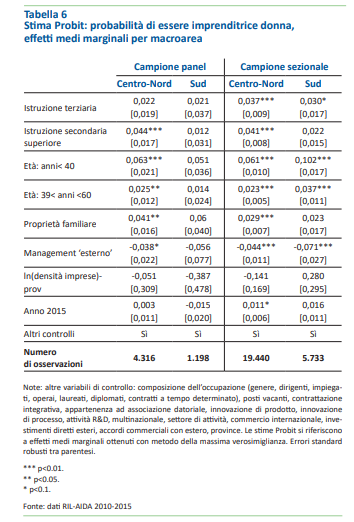

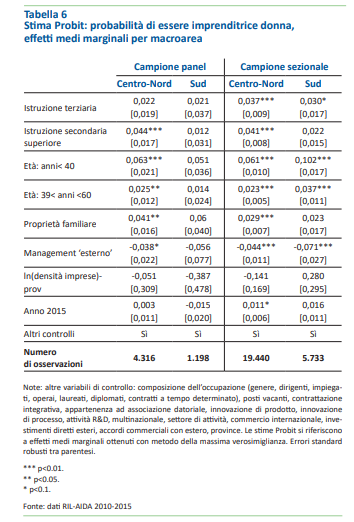

La tabella 6 mostra i risultati della regressione Probit distinti per le due principali macroaree geografiche (Centro-Nord e Sud e Isole), ottenute separatamente per la componente sezionale e longitudinale del campione RIL-AIDA.

Per quanto concerne la quota longitudinale, si nota che i tratti anagrafici e segnatamente la circostanza di avere meno di 40 anni (un’età compresa tra 40 e 60 anni nella quota sezionale) si accompagna a un incremento pari a circa il 6,3% (+2,5%) nella probabilità di essere impeditrici nel Centro-Nord, mentre tale relazione perde significatività statistica – oltre a essere più debole in valore assoluto – nel Meridione. Nelle regioni del Centro-Nord si confermano, inoltre, le stime positive associate alla proprietà familiare (+4,1%) e quelle negative riguardanti la variabile di recruitment esterno del management (-3,8%), che ancora una volta perdono di significatività per le imprese operanti nel Sud.

Nel campione sezionale, d’altra parte, le differenze tra aree geografiche non riproducono esattamente quanto visto nei dati longitudinali. In particolare, il conseguimento di un titolo di studio universitario esercita un’influenza positiva sulle prospettive manageriali delle donne, sia nel caso esse siano localizzate al Centro-Nord (+3,7%) che al Sud (+3%). All’interno di queste ultime si rafforza comunque il ruolo delle coorti più giovani (+10%) rispetto a quanto avviene nelle zone settentrionali (+6,1%). Nell’insieme delle società di capitali operanti tra il 2010 e il 2015 in Italia, la proprietà familiare incrementa la diffusione dell’imprenditoria femminile solo nel Centro-Nord (+2,9%), così come accadeva nel campione longitudinale. Anche la stima negativa associata al recruitment esterno si conferma nelle regioni del Settentrione (-4,4%), ma in questo caso è inferiore in valore assoluto a quella ottenuta per le regioni del Sud (-7,1%).

5. Conclusioni

Nelle pagine precedenti si è messo in luce come la diffusione dell’imprenditoria femminile nel nostro Paese sia fortemente condizionata dagli assetti proprietari e di governance societaria, a loro volta riflesso di un tessuto produttivo caratterizzato dalla prevalenza di imprese di piccole dimensioni.

In particolare, l’analisi empirica ha verificato che per l’economia nel suo complesso la famiglia proprietaria – attraverso la selezione dinastica del management – è uno dei canali principali che spiega la presenza di una donna ai vertici aziendali.

I dati dell’indagine RIL 2010 e 2015 permettono inoltre di fare alcune considerazioni. In primo luogo, si evidenzia un aumento nel tempo, sia nelle grandi che nelle piccole realtà produttive, della presenza delle donne ai vertici aziendali, dal16% nel 2010 al 18% nel 2015 sul totale delle società di capitali. Secondo, la proprietà familiare risulta essere uno dei fattori principali che favoriscono l’imprenditoria femminile attraverso la selezione dinastica dei vertici aziendali. Terzo, la relazione positiva tra proprietà familiare e imprenditoria femminile è attribuibile essenzialmente alle imprese di piccole dimensioni, mentre per le realtà produttive con oltre 100 dipendenti la proprietà familiare non svolge un ruolo significativo, che invece continua ad essere esercitato in senso negativo dalle procedure di recruitment del management esterno. Infine, la relazione tra caratteristiche demografiche (età e istruzione) e probabilità di ricoprire incarichi imprenditoriali da parte delle donne appare un riflesso della selezione dinastica piuttosto che di efficienza ed equità nel funzionamento del mercato delle competenze manageriali.

D’altra parte, il mercato delle competenze manageriali non sembra sufficientemente in grado di forzare le norme sociali e culturali implicite nelle imprese familiari (Damiani et al. 2019), che frenano il ricorso a procedure di recruitment competitive al di fuori dei legami dinastici per la direzione e l’amministrazione delle attività imprenditoriali. Si è verificato inoltre che questo risultato è fortemente condizionato dalla dimensione aziendale, mentre non riflette in modo chiaro la localizzazione geografica, se non nella misura in cui i divari territoriali si confondono con la specializzazione, in termini di settore di attività e dimensione media di impresa.

Naturalmente va sottolineato che la strategia econometrica utilizzata non permette di inferire nessi di causalità tra le variabili oggetto di studio; tuttavia la coerenza che emerge tra le evidenze ottenute dalla componente sezionale e quella longitudinale dei dati suggerisce che la stima delle correlazioni non dipende in modo sostanziale dalla selezione del campione.

In definitiva le evidenze empiriche qui presentate confermano l’ipotesi che, anche per le tematiche di genere, le caratteristiche della demografia imprenditoriale e i modelli di governance societaria non possono essere considerati un dato ‘esogeno’ del sistema economico. Tralasciare questa consapevolezza rischia di essere una seria limitazione per il disegno, l’attuazione e l’efficacia delle politiche di genere.

Appendice

Per la consultazione della Tabella A.1 Definizioni delle variabili si rinvia al pdf allegato.

Bibliografia

Bertrand M., Schoar A. (2003), Managing with Style: The Effect of Managers on Firm Policies, The Quarterly Journal of Economics, 118, n.4, pp.1169-1208

Bertrand M., Schoar A. (2006), The role of family in family firms, Journal of Economic Perspectives, 20, n.2, pp.73-96

Bloom N., Van Reenen J. (2007), Measuring and explaining management practices across firms and countries, The Quarterly Journal of Economics, 122, n.4, pp.1351–1408

Bloom N., Van Reenen J. (2010), Why Do Management Practices Differ across Firms and Countries?, Journal of Economic Perspectives, 24, n.1, pp.203-224

Boll C., Lagemann A. (2018), Gender pay gap in EU countries based on SES (2014), Luxembourg, Publication Office of the European Union

Bossler M., Mosthaf A., Schank T. (2016), More Female Manager Hires Through More Female Managers? Evidence from Germany, IZA Discussion Paper n.10240, Bonn, IZA

Cucculelli M., Micucci G. (2008), Family Succession and Firm Performance: Evidence from Italian Family Firms, Temi di Discussione, Roma, Banca d’Italia

Cucculelli M., Mannarino L., Pupo V., Ricotta F. (2014), Owner-management, firm age, and productivity in Italian family firms, Journal of Small Business Management, 52, pp.325-343

Damiani M., Pompei F., Ricci A. (2019), Labour shares, employment protection and unions in European economies, Industrial and Corporate Change, forthcoming

Datta Gupta N., Poulsen A., Villeval M. (2013), Gender Matching and Competitiveness: Experimental Evidence, Economic Inquiry, 51, n.1, pp.816-835

European Commission (2017), Peer review in social protection and social inclusion. Reconciling family life and entrepreneurship, Brussels, European Commission

Flabbi L., Macis M., Moro A., Schivardi F. (2018), Do Female Executives Make a Difference? The Impact of Female Leadership on Gender Gaps and Firm Performance, Economic Journal, forthcoming

Guiso L., Pistaferri L., Schivardi F. (2018), Learning Entrepreneurship from Other Entrepreneurs?, Economic Journal, forthcoming

Halbisky D. (2018), Policy Brief on Women’s Entrepreneurship, OECD SME and Entrepreneurship Papers n.8, Paris, OECD Publishing

Jacobson W.S., Palus C.K., Bowling C.J. (2009), A Woman’s Touch? Gendered Management and Performance in State Administration, Journal of Public Administration Research and Theory, 20, n.2, pp.477-504

Kaplan S., Klebanov M., Sorensen M. (2012), Which CEO Characteristics and Abilities Matter?, The Journal of Finance, 67, pp.973-1007

Llussa F. (2011), Determinants of Entrepreneurship: Are Women Different? FEUNL Working Paper Series wp555, Lisbona, Universidade Nova de Lisboa-Faculdade de Economia

Maida A., Weber A. (2019), Female Leadership and Gender Gap within Firms: Evidence from an Italian Board Reform, IZA Discussion Paper n.12099, Bonn, IZA

Magda I., Cukrowska-Torzewska E. (2018), Do Female Managers Help to Lower Within-Firm Gender Pay Gaps? Public Institutions vs. Private Enterprises, IZA Discussion Paper n.12026, Bonn, IZA

Mari M., Poggesi S., De Vita L. (2014), Italian women entrepreneurs: An empirical investigation, 28th Annual Conference of the British Academy of Management (BAM) September, 9th-11th 2014, Belfast

Marquis C., Lee M. (2013), Who Is Governing Whom? Executives, Governance and the Structure of Generosity in Large U.S. Firms, Strategic Management Journal, 34, n.4, pp.483–97

Matsa D.A., Miller A.R. (2011), Chipping Away at the Glass Ceiling. Gender Spillovers in Corporate Leadership, American Economic Review, 101, n.3, pp.635-39

Minniti M. (2009), Gender issues in entrepreneurship. Foundations and Trends in Entrepreneurship, Boston, Now Publishers

OECD (2012), The untapped potential of women’s entrepreneurship, in Women in Business: Policies to Support Women’s Entrepreneurship Development in the MENA Region, Paris, OECD Publishing < https://bit.ly/2kpqf7g >

OECD (2017), The Pursuit of Gender Equality. An Uphill Battle, Paris, OECD Publishing

Piketty T., Saez E., Zucman G. (2018), Distributional National Accounts: Methods and Estimates for the United States, Quarterly Journal of Economics, 133, n.2, pp.553-609

Post C., Rahman N., Rubow E. (2011), Green Governance. Boards of Directors’ Composition and Environmental Corporate Social Responsibility, Business and Society, 50, n.1, pp.189-223

Ricci A. (2018), Imprese, produttività e salari. Evidenze per le politiche per il lavoro, Inapp Report n.6, Roma, Inapp

Smith N., Smith V., Verner M. (2008), Women in Top Management and Firm Performance, Working Papers 08-12, Aarhus, University of Aarhus, Aarhus School of Business

Unioncamere (2016), Impresa in genere. 3° Rapporto nazionale sulla imprenditoria femminile, Roma, Unioncamere

Vieito J.P.T. (2012), Gender, Top Management Compensation Gap, and Company Performance. Tournament versus Behavioral Theory, Corporate Governance: An International Review, 20, n.1, pp.46-63