1. Premessa

Nei confronti dei giovani Italiani si riscontra un deficit di ‘riconoscimento’ nella misura in cui il loro ruolo, le loro aspirazioni e i loro progetti di vita non sono adeguatamente accreditati come un valore da parte della collettività e della cultura generale. Le giovani generazioni, oggi più che nel passato, risultano penalizzate in diversi ambiti e tra questi, in particolare, nel mercato del lavoro.

Non sarebbe tuttavia corretto porre la questione esclusivamente sul piano del conflitto generazionale. È infatti la solidarietà tra le generazioni, un ‘bene’ che tradizionalmente si concretizza nel contesto familiare, ciò che finora ha impedito il dilagare del malessere sociale e del disagio economico nell’universo giovanile.

D’altra parte, va ricordato che quanto osserviamo oggi non è che il risultato di un cambiamento che viene da lontano. Non dimentichiamo che la penalizzazione quasi sistematica dei giovani del nostro tempo consegue sia alle profonde trasformazioni economiche e socio-demografiche che hanno plasmato la società, sia alle politiche di contrasto e/o di accompagnamento al cambiamento messe (o non messe) in atto nel corso degli ultimi decenni.

La questione non è quindi il conflitto tra le generazioni, ma le difficoltà che si incontrano nel valorizzare le capacità, le aspirazioni e la vitalità dei giovani italiani. Difficoltà che assumono tratti tipici nel nostro Paese, ostacolando tutte le principali tappe del percorso di crescita dell’universo giovanile verso quella condizione di autonomia e indipendenza che corrisponde alla fase adulta della vita.

La rimozione degli ostacoli incontrati dai giovani nella transizione allo stato adulto richiede risposte dalle politiche; impone scelte non più procrastinabili se si vuole, investendo con lungimiranza anche sul benessere dei giovani, rilanciare il Paese e invertire le tendenze ‘recessive’ tuttora in atto.

2. Il ruolo delle politiche per la famiglia nel panorama di una demografia ‘debole’

“In un periodo di rapide e profonde trasformazioni in campo demografico, economico e sociale, come è stato l’ultimo trentennio, è naturale che anche lo sviluppo quantitativo delle famiglie italiane, la loro struttura, il loro stesso ruolo nella società, abbiano subito sensibili evoluzioni” (Blangiardo 1984, 15).

Quando nel 1984 scrivevo queste cose avevo molti anni in meno. In Italia vivevano 56 milioni e 500 mila abitanti, nascevano 598 mila bambini – per la prima volta meno di 600 mila dai tempi dell’Unità nazionale – ma il saldo naturale – differenza tra nati e morti – si manteneva positivo per oltre 60 mila unità e il nostro Paese, che accoglieva allora solo poco più di 400 mila stranieri (a fronte dei 6 milioni attuali), restava per lo più terra di emigrazione: quasi 40 mila espatri in più, rispetto al numero di immigrati dall’estero. Letto con i dati dell’Italia del 2019 ci si rende conto che ‘era tutto un altro mondo’!

Oggi, a poco meno di quarant’anni di distanza, ci troviamo ancora a parlare di trasformazioni familiari, di diseguaglianze generazionali e ci interroghiamo ancora sul ruolo e sulla natura delle politiche. Ma lo facciamo, diversamente da allora, in un contesto di piena recessione demografica. Nonostante l’Italia sia uscita dagli anni più difficili della crisi economica, il suo patrimonio demografico continua a contrarsi sempre più, frenando lo sviluppo del Paese e del benessere dei suoi cittadini. Se fino al secolo scorso la componente demografica ha sempre mostrato segnali di vitalità e ha spesso fornito un impulso alla crescita anche sul piano economico, oggi c’è il rischio concreto che essa possa svolgere un effetto frenante. Basti pensare che negli anni Cinquanta, quando si costruiva il tanto enfatizzato ‘miracolo economico’, gli italiani di quel tempo avevano vissuto in media 32 anni e ne avevano ancora davanti a loro (mediamente) più di 42, laddove oggi l’ordinamento tra i due numeri si è invertito: l’età media (ossia la strada già percorsa) è salita a 45 anni, mentre la frazione residua si è ridotta – nonostante i continui guadagni di sopravvivenza – mediamente a 40.

Le statistiche ci testimoniano chiaramente come l’evoluzione demografica italiana sia andata via via caratterizzandosi, più di ogni altra cosa, per una bassa natalità associata alla progressiva conquista di una vita sempre più lunga. Due fenomeni, oggi più che mai oggetto di attenzione, che trovano tuttavia le loro radici nelle profonde trasformazioni demografiche e sociali maturate nel secolo scorso, e affiancate – pur senza che se ne siano inequivocabilmente quantificati gli effetti – da alcune importanti ‘novità’ sul piano delle norme e del costume: il nuovo diritto di famiglia, la liberalizzazione della contraccezione, la legge sul divorzio, le norme sull’aborto, solo per ricordare alcuni punti fermi.

Di fatto, già alla fine degli anni Settanta (più precisamente dal 1977) il numero medio di figli per donna – l’indicatore che misura la capacità riproduttiva di una popolazione – era sceso definitivamente sotto la soglia delle due unità. Detto in altri termini: da allora le generazioni dei figli sono sempre state meno numerose rispetto a quelle dei loro genitori. Nel contempo i continui guadagni in termini di durata della sopravvivenza – coniugati con l’invecchiamento di coorti di nascite che nel passato erano assai numerose – hanno prodotto (e continueranno a produrre) uno straordinario aumento della popolazione nelle età senili e molto anziane. Al 1° gennaio 2019 la percentuale di ultrasessantaquattrenni ha raggiunto in Italia circa il 23% (era il 12% quarant’anni fa), mentre il sottoinsieme di coloro che hanno 90 anni e oltre mostra il ragguardevole peso dell’1,3% (775 mila unità).

Con queste premesse, viene da chiedersi se siamo (e se saremo ancora) un popolo che guarda avanti e investe sul suo futuro o se invece dobbiamo perlopiù sentirci destinati a gestire e a manutenere il presente. L’orientamento verso l’una o l’altra risposta dipenderà solo dalla nostra capacità nel saper costruire sviluppo, investendo decisamente sui giovani, senza però sottovalutare anche l’opportunità di convertire in fattore produttivo la crescente esperienza che tanti italiani nel segmento della ‘terza età’ tuttora possiedono, avendola acquisita con il lungo esercizio nel ‘mestiere del vivere’. A tale proposito si ritiene che andrebbe arricchito e valorizzato il potenziale contributo del sempre più consistente patrimonio demografico costituito dagli anni da vivere di cui può godere la popolazione anziana, di oggi e di domani. Ciò anche attraverso un crescente investimento nell’adozione di stili di vita salutari fin da giovani e nella promozione della partecipazione sociale e culturale in tutte le fasi della vita; così da spostare sempre più avanti il momento del passaggio a una condizione di esistenza non più autonoma e in buona salute.

In generale, ciò che emerge con forza dal messaggio contenuto nei dati demografici del nostro tempo è il bisogno di una significativa spinta verso un ‘rinnovamento’ della popolazione nella sua accezione non solo quantitativa, ma anche qualitativa: capitale umano e reti sociali, pari opportunità, conciliazione dei tempi di vita e lavorativi e inclusione sociale. Un obiettivo che fa riaffiorare e pone al centro del dibattito il fondamentale compito degli indirizzi e delle scelte della politica, affinché si possano ridisegnare alcune tendenze e si sia in grado di governare senza effetti collaterali le conseguenze dello straordinario cambiamento che stiamo vivendo.

3. Meno figli e meno giovani nel futuro di un Paese sempre più invecchiato

Come si è detto, il rallentamento del declino demografico passa innanzitutto per la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla realizzazione dei progetti di vita dei giovani. Tra i nuovi rischi e le condizioni di incertezza che hanno accompagnato l’ampliamento degli spazi di libertà nel loro percorso di vita, la famiglia – per quanto indebolita dai noti processi di nuclearizzazione e frammentazione del nostro tempo – è andata configurandosi come una risorsa essenziale per le nuove generazioni sempre più alle prese con il prolungamento dei tempi di formazione, con la scarsa disponibilità di abitazioni a costi accessibili, con la persistente carenza di una occupazione adeguata.

La fecondità sempre più bassa e tardiva è l’indicatore che meglio rappresenta il malessere demografico del Paese e dei suoi giovani. Nel 2018 sono nati appena 439.747 bambini (1,29 figli per donna). Si tratta di un record negativo che per altro, alla luce del resoconto del primo semestre del 2019 (-2% rispetto allo stesso periodo del 2018), sembra destinato a essere ulteriormente modificato, al ribasso (Istat 2019a).

La realtà è che si accentua di anno in anno la posticipazione delle prime nozze e della nascita dei figli verso età sempre più avanzate (in media le madri hanno poco più di 31 anni alla nascita del primogenito); eppure tra le donne senza figli (circa il 45% delle donne tra 18 e 49 anni nel 2016), quelle che non includono la genitorialità nel proprio progetto di vita sono meno del 5%! Per le donne e le coppie, dunque, la scelta consapevole di non avere figli è poco frequente, mentre è in crescita la quota delle persone che sono costrette a rinviare e poi a rinunciare alla realizzazione dei progetti familiari a causa delle difficoltà della propria condizione economica e sociale o per fattori di contesto.

Negli ultimi dieci anni l’ammontare delle nascite è diminuito di 136.912 unità, riducendosi di quasi un quarto (il 24% in meno) rispetto ai 576.659 nati del 2008. Questo calo è attribuibile esclusivamente alle nascite da coppie di genitori entrambi italiani, che scendono a 343.169 nel 2018 (quasi 140 mila in meno nell’ultimo decennio). Si tratta di un fenomeno di rilievo, in parte dovuto agli effetti ‘strutturali’ indotti dalle significative modificazioni della popolazione femminile in età feconda, convenzionalmente fissata tra 15 e 49 anni. Infatti, le donne italiane in questa fascia d’età sono sempre meno numerose: da un lato, le cosiddette Baby boomers (ovvero le nate tra la seconda metà degli anni Sessanta e la prima metà dei Settanta) stanno uscendo dalla fase riproduttiva (o si stanno avviando a concluderla); dall’altro, le generazioni più giovani sono sempre meno consistenti. In quanto scontano l’effetto del cosiddetto baby-bust, ovvero la fase di forte calo della fecondità del ventennio 1976-1995, che ha portato al minimo storico di 1,19 figli per donna nel 1995.

A partire dagli anni Duemila l’apporto dell’immigrazione, con l’ingresso di popolazione giovane e con il fenomeno dei ricongiungimenti familiari dopo le grandi regolarizzazioni di massa, ha parzialmente contenuto gli effetti del baby-bust, tuttavia questo fattore sta lentamente perdendo la propria efficacia man mano che invecchia anche il profilo per età della popolazione straniera.

Le tendenze demografiche recessive – caratterizzate dal calo delle nascite e quindi dalla diminuzione dei giovani, dall’invecchiamento della popolazione e, a partire dal 2015, anche da una perdita di residenti – sono destinate ad accentuarsi in assenza di politiche che ne contengano gli effetti.

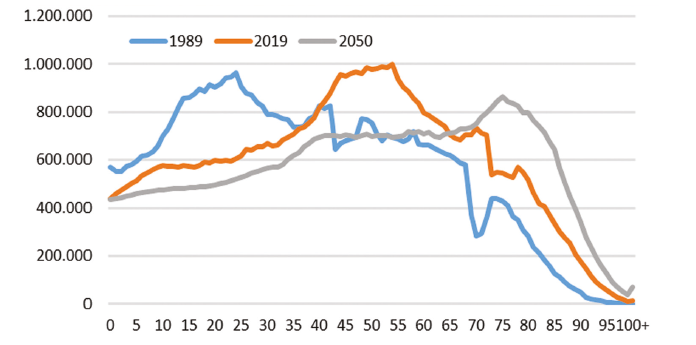

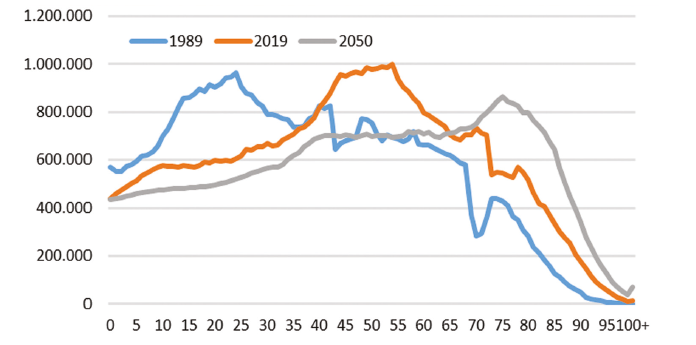

Le proiezioni dell’Istat per il futuro accreditano come altamente verosimile la prospettiva di un’ulteriore riduzione di popolazione residente nei prossimi decenni. In tal senso si prevede un primo leggero ridimensionamento – circa 400 mila abitanti in meno – tra il 2019 e il 2030, per poi subire un calo ben più accentuato che porterebbe la popolazione nel 2050 a 57,8 milioni, con una perdita complessiva di 2,6 milioni di residenti rispetto a oggi. D’altra parte, non va dimenticato che i meccanismi demografici che sottendono un’ipotesi di regresso numerico – la riduzione della consistenza delle coorti di donne in età feconda (con i conseguenti effetti di contrazione delle nascite) e il progressivo invecchiamento della popolazione (con l’inevitabile incremento dei decessi) – sono già largamente impliciti nella struttura per età di oggi. Basti pensare che le generazioni del baby boom degli anni Sessanta, dopo essere quasi del tutto uscite dall’intervallo delle età riproduttive, si accingono a entrare nella così detta ‘terza età’. Tale passaggio, destinato a combinarsi col persistere delle tendenze all’allungamento della sopravvivenza e al calo della natalità, si configura come una determinante fondamentale nel dar vita al massiccio invecchiamento demografico che si affaccia incombente nel futuro della popolazione italiana (grafico 1).

Grafico 1 Popolazione per età, Italia, 1° gennaio degli anni 1989, 2019 e 2050 (v.a.)

Fonte: Istat, www.demo.istat.it

Le proiezioni Istat prevedono che nel 2050 la quota di ultrasessantacinquenni sul totale della popolazione potrebbe ulteriormente aumentare rispetto al livello del 2018 – nell’ordine, come si è detto, del 23% – tra 9 e 14 punti percentuali in più, secondo ipotesi più o meno ottimistiche. Alla stessa data, la percentuale di popolazione di età 0-14 anni potrebbe mantenersi, nel migliore dei casi, attorno al livello attuale (13,5%), ma anche scendere al 10,2% nello scenario meno favorevole.

In parallelo, la quota dei 15-64enni sembra verosimilmente destinata a ridursi al 54,2% del totale, con un calo di circa 10 punti percentuali che equivale a oltre 6 milioni di persone in età da lavoro in meno rispetto a oggi. Questi cambiamenti, in assenza di significative misure di contrasto, potrebbero determinare ricadute negative sul potenziale di crescita economica, con impatti rilevanti sull’organizzazione dei processi produttivi e sulla struttura e la qualità del capitale umano disponibile; non mancherebbero altresì di influenzare la consistenza e la composizione dei consumi delle famiglie, con il rischio di agire da freno alla domanda di beni e servizi. L’accentuarsi dell’invecchiamento demografico comporterebbe, inoltre, effetti significativi sul livello e sulla struttura della spesa per il welfare: con pensioni e sanità decisamente in prima linea, pur mettendo in conto che gli anziani di domani saranno in migliori condizioni di salute e di autonomia funzionale. D’altra parte, se oggi garantire un’assistenza dignitosa a quasi 14 milioni di ultrasessantaquattrenni sembra, oltre che doveroso, ancora possibile, conviene interrogarsi ‘se’ e ‘come’ saremo in grado di soddisfare la stessa domanda anche solo tra vent’anni, allorché gli anziani saranno saliti di altri 5 milioni. Ma soprattutto c’è da chiedersi quali strategie andranno avviate per garantire la tenuta degli equilibri di welfare – e in primo luogo proprio nel campo della salute – se si mette in conto lo straordinario prevedibile accrescimento del numero dei ‘grandi vecchi’: gli ultranovantenni, oggi circa 800 mila, sono destinati ad aumentare di oltre mezzo milione nei prossimi vent’anni e, al loro interno, persino gli ultracentenari, attualmente poco più di 14 mila, dovrebbero superare le 50 mila unità (Istat 2018). Il fatto che la vita si allunghi non può che essere una buona notizia. Ma non va dimenticato che una vita più lunga significa anche un maggior rischio e una crescente frequenza di tutte quelle patologie, caratterizzate spesso da cronicità e disabilità, tipicamente connesse alla vecchiaia. Acquisire consapevolezza, di questo come di ogni altro problema emergente, con argomentazioni rese oggettive da appropriati dati statistici, si configura come irrinunciabile premessa per governare il cambiamento, garantendo elevati livelli di qualità della vita ai cittadini.

4. La difficile transizione allo stato adulto

I giovani escono dalla famiglia di origine sempre più tardi sperimentando, rispetto alle precedenti generazioni, percorsi esistenziali più frammentati, nei quali le tradizionali tappe della transizione alla fase adulta della vita, a cominciare dal raggiungimento dell’autonomia e dell’indipendenza economica, si spostano sempre più in avanti (Istat 2014). Al 1° gennaio 2019 i residenti 20-34enni sono 9 milioni 570 mila, il 15,8% del totale della popolazione; rispetto a dieci anni prima sono diminuiti di oltre 1 milione 290 mila unità (erano il 19% della popolazione al 1° gennaio 2008). Più della metà dei 20-34enni, celibi e nubili, vive con almeno un genitore. Questa proporzione è in continuo aumento, il fenomeno è legato soprattutto alla mancanza di indipendenza economica dovuta al protrarsi degli studi, alle difficoltà nel trovare un’occupazione adeguata o all’incapacità di sostenere le spese per un’abitazione, ma anche a tratti caratteristici della cultura italiana che portano i giovani a cercare garanzie e stabilità prima di lasciare la famiglia di origine.

D’altra parte la figura della famiglia lunga del giovane adulto, tipica espressione di un ‘modello di transizione mediterraneo’, caratterizzato dal prolungamento della co-residenza all’interno della famiglia e dalla coincidenza tra l’uscita di casa e il matrimonio-costituzione di un nucleo autonomo (Scabini 1993; Cavalli e Galland 1993), appare tuttora il prodotto del connubio che vede, da un lato, la ‘tenuta’ dell’istituzione familiare come ‘ammortizzatore’ delle crescenti difficoltà nell’universo giovanile, e dall’altro il risultato delle profonde trasformazioni che hanno interessato la nostra società, spesso penalizzando i giovani, sia sotto il profilo culturale e psicologico, sia sul piano sociologico, demografico ed economico-occupazionale.

L’analisi congiunta dei tempi e delle motivazioni di uscita dalla famiglia di origine[1] suggerisce come la posticipazione della transizione allo stato adulto stia assumendo sempre più un carattere strutturale. Nel 2016 sono circa 5 milioni 500 mila, il 56,7% del totale dei giovani tra 20 e 34 anni, coloro che vivono ancora nella famiglia di origine. Il prolungamento dei percorsi di istruzione e formazione, le difficoltà nell’inserimento e nella permanenza nel mercato del lavoro hanno determinato il cronicizzarsi di questo fenomeno. Le differenze generazionali mostrano un incremento dell’età mediana all’uscita di casa che va dai circa 25 anni per i nati nel Secondo dopoguerra ai circa 28 anni per la generazione degli anni Settanta.

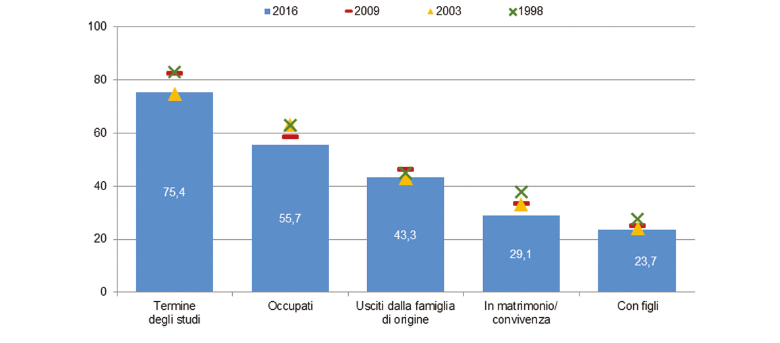

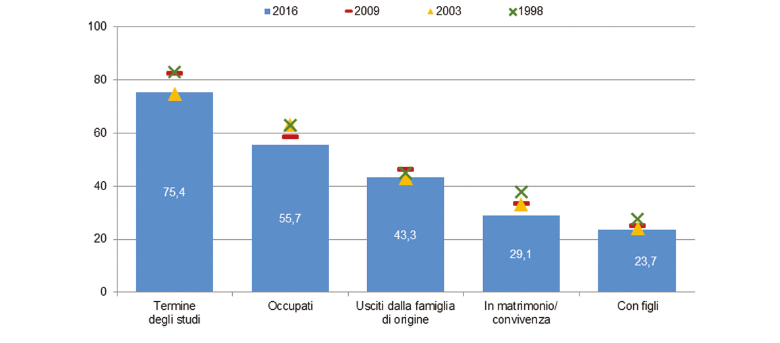

La prima delle soglie che segna il passaggio all’età adulta è il termine degli studi, decretando il progressivo abbandono dei ruoli e delle competenze tipici della fase adolescenziale e al contempo l’assunzione di nuovi ruoli e responsabilità. A questa tappa dovrebbe seguire l’inserimento nel mondo del lavoro e, come conseguenza, il raggiungimento di un’indipendenza economica e l’affrancamento dalla famiglia di origine. L’innalzamento della scolarità e il protrarsi della durata dei percorsi formativi, anche per effetto delle riforme dell’istruzione superiore, hanno comportato un aumento della quota di giovani impegnati in attività di istruzione e formazione: nel 2016 risulta iscritto a un corso di studi circa il 50% dei giovani tra i 20 e i 24 anni (erano il 39,8% nel 2009) e poco meno del 20% nella fascia 25-29 anni (era il 14,1% nel 2009). Il ritardo dell’ingresso nel mercato del lavoro unitamente al dispiegarsi degli effetti della crisi economica hanno determinato una progressiva flessione nei tassi di occupazione dei giovani. Nel 2016 risulta occupato il 55,7% di persone tra i 20 e i 34 anni, circa 7 punti in meno rispetto al 1998 (62,8%) e al 2003 (63,1%). La formazione di una nuova famiglia e l’assunzione del ruolo genitoriale dovrebbero infine completare il processo di transizione all’età adulta, contribuendo alla riproduzione fisiologica e culturale della società (Buzzi et al. 2007) (grafico 2).

Grafico 2 Persone di 20-34 anni per superamento delle principali tappe di transizione all’età adulta. Anni 1998, 2003, 2009 e 2016 (val.%)

Fonte: Istat, Indagine Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita, 2016, https://bit.ly/38x0Ixo

Va da sé che l’uscita dalla famiglia di origine non comporta necessariamente la formazione di un’unione. Nel 2016, infatti, risulta uscito dalla famiglia di origine il 71,9% dei giovani di 30-34 anni contro il 77,2 del 1998, mentre la quota di quanti vivono in coppia passa, nello stesso periodo, dal 67,8 al 52,9%. Più nette appaiono le differenze di genere nel diventare genitori: si passa dal 64,6% di donne di 30-34 anni con figli nel 1998 al 52,6% del 2016, mentre per gli uomini dal 42,5 al 35,5%. Queste differenze sono il risultato del diverso calendario delle nascite delle donne rispetto a quello degli uomini, più anticipato il primo, anche in ragione dell’impatto dell’età sulla fertilità femminile. Ha avuto un figlio entro i 34 anni il 23,7% dei giovani (in calo di 4 punti percentuali rispetto al 1998), con una maggiore incidenza tra le donne (30,5 contro 17,0% tra gli uomini). La posticipazione nella formazione di una propria famiglia e nell’avere dei figli è più evidente proprio tra i giovani di 30-34 anni e, in particolare, tra le donne (Istat 2019b).

Per queste ragioni la fase di calo avviatasi con la crisi della natalità si ripercuote soprattutto sui primi figli, diminuiti del 28% circa tra il 2008 (283.922, pari al 49,2% del totale dei nati) e il 2018 (204.883, pari al 46,6%). Complessivamente i figli di ordine successivo al primo sono diminuiti del 20% nello stesso arco temporale: i secondogeniti sono scesi del 22% e i terzogeniti e oltre hanno registrato un calo del 12%. Va ancora sottolineato come la fecondità rispetto ai primogeniti sia scesa molto di più proprio in corrispondenza delle donne al di sotto dei 30 anni di età.

Dall’analisi della condizione professionale emerge come quasi la metà dei giovani che vive ancora nella famiglia di origine sia occupato (47,0%), mentre il 14,8% sia in cerca di occupazione. Quanto agli occupati che vivono con almeno un genitore, occorre comunque rilevare che il 37,4% ha un’occupazione instabile[2], una categoria, quest’ultima, che risulta in forte aumento rispetto al 2009 (25,7%).

La permanenza dei figli nella famiglia di origine non è dunque solo una conseguenza dell’allungamento del ciclo formativo, ma è sempre più spesso il risultato delle difficoltà che i giovani incontrano nei percorsi di autonomia e indipendenza economica, come la mancanza di un lavoro stabile e adeguatamente remunerato, che consenta di vivere in condizioni ritenute accettabili, e la possibilità di trovare una sistemazione abitativa (Fraboni e Rosina 2018). Non a caso, le prime tre motivazioni attualmente indicate dal 43,6% dei giovani di 20-34 anni come unica causa della mancanza di un’autonomia sono proprio la condizione di studente, la difficoltà nel trovare un’occupazione adeguata e l’incapacità di sostenere le spese per un’abitazione. Rispetto al 2009, appare invece quasi dimezzata (dal 17,4 al 9,9% del 2016) la quota di coloro che percepiscono il vivere con i genitori come una situazione comoda in cui godere comunque della propria libertà, motivazione passata dal primo al quarto posto nella graduatoria più recente.

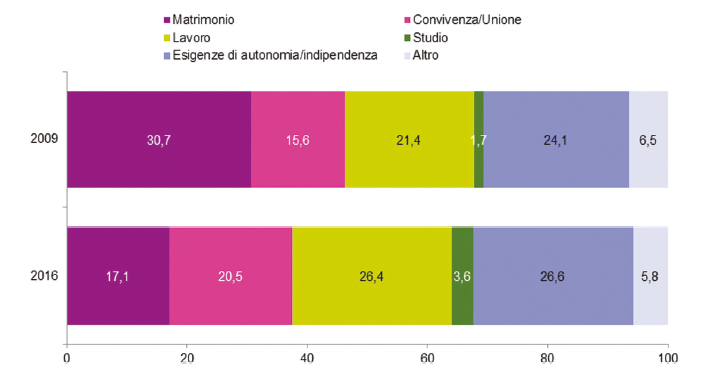

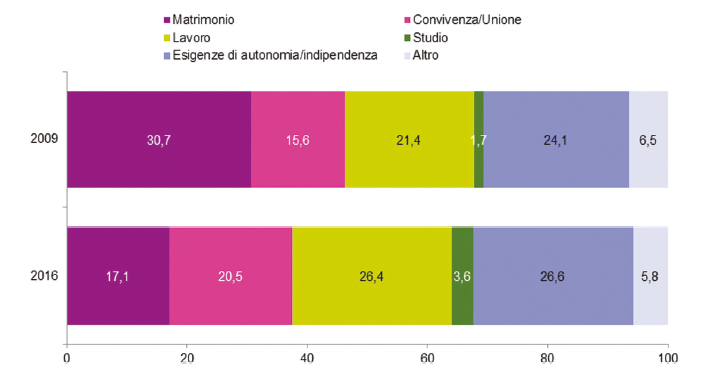

Quanto alle aspettative per il futuro, due giovani su tre, degli intervistati nel 2016, intendono uscire dalla famiglia di origine nei successivi 3 anni, una quota in crescita di circa 9 punti percentuali rispetto al 2009 (dal 56,8 al 66,0%). Come nel 2009, tra i motivi principali alla base dell’intenzione figurano la ricerca di un’indipendenza (26,6%) e il lavoro (26,4%); in netto calo nel 2016, invece, è la quota di quanti hanno intenzione di sposarsi (17,1%), motivazione che nel 2009 era prevalente (30,7%). Questa flessione non viene per altro completamente compensata dall’aumento di coloro che dichiarano di voler uscire dalla casa dei genitori per iniziare una convivenza (dal 15,6 al 20,5%).

I cambiamenti nei tempi di uscita dalla famiglia di origine sono stati accompagnati da un mutamento nei modelli di transizione, fortemente differenziati anche rispetto al genere. Se per lungo tempo il motivo prevalente è stato rappresentato dalla necessità di formare una nuova famiglia attraverso le nozze, ad esso si sono accompagnate nel corso dei decenni nuove e differenti motivazioni (grafico 3).

Grafico 3 Persone di 20-34 anni celibi e nubili che intendono uscire dalla famiglia di origine per motivo. Anni 2009-2016 (val.%)

Fonte: Istat, Indagine Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita, 2016, https://bit.ly/38x0Ixo

Il matrimonio resta il motivo più indicato tanto per gli uomini quanto per le donne che hanno lasciato la casa dei genitori entro il trentesimo compleanno. Per gli uomini, che in oltre il 60% dei casi all’età di 30 anni sono già usciti dalla famiglia di origine, la seconda motivazione prevalente è il lavoro. Anche se va segnalato che tra le generazioni dei nati negli anni Cinquanta e Sessanta è diminuita l’importanza dell’uscita per lavoro, per riprendere a crescere tra le generazioni più giovani (oltre il 20% tra i nati dalla fine degli anni Settanta). Queste ultime generazioni seguono, dunque, percorsi più simili ai nati negli anni Quaranta per quanto riguarda i motivi di uscita. Inoltre, sono cresciuti i motivi di uscita per convivenza more uxorio o libera unione (22%), autonomia e studio (circa 14% ciascuno).

5. La penalizzazione dei giovani nel mercato del lavoro

A cinque anni dall’avvio della ripresa economica il mercato del lavoro italiano mostra, nonostante il recente rallentamento ciclico, un sostanziale miglioramento, superando i livelli occupazionali pre-crisi e riducendo progressivamente la forza lavoro non utilizzata nel sistema produttivo, che permane tuttavia ancora su valori elevati. La ripresa dell’occupazione è riuscita però solo parzialmente a ridurre vulnerabilità e divari che si erano acuiti durante la fase recessiva. Nel 2018 il numero degli occupati ha raggiunto il valore più alto nel corso dell’ultimo decennio, superando di 125 mila unità il dato del 2008, pur in presenza del rallentamento del ritmo di crescita (+0,8% nel 2018 a fronte di +1,2 e +1,3, rispettivamente, nel 2017 e 2016). I divari territoriali si sono però ampliati ulteriormente. Il Centro-Nord, con 384 mila occupati in più rispetto al 2008 (pari al +2,3%) ha realizzato un pieno recupero, mentre nel Mezzogiorno il saldo è ancora ampiamente negativo (-260 mila; -4,0%). Nel Centro-Nord la ripresa è stata trainata, tra il 2013 e il 2018, dalle professioni qualificate, che hanno superato i livelli pre-crisi (+71 mila). Nel Mezzogiorno la pur positiva dinamica degli ultimi anni ha riguardato soprattutto le professioni non qualificate e quelle esecutive nel commercio e nei servizi, mentre resta negativa la dinamica nell’ambito delle professioni più qualificate (Istat 2019b).

Con riferimento al periodo 2008-2018, il deciso aumento dei lavoratori dipendenti e il calo di quelli indipendenti si sono accompagnati a una ricomposizione interna dei due aggregati, che ha comunque accresciuto il peso di componenti che presentano al loro interno segmenti relativamente più vulnerabili. Tra i dipendenti è infatti aumentata notevolmente l’incidenza dei lavori a termine, in particolare di quelli di durata inferiore ai sei mesi, e tra gli indipendenti si è accresciuta quella, già cospicua, degli autonomi senza dipendenti: un segmento particolarmente eterogeneo e con importanti tratti di vulnerabilità. Contestualmente, si sono ridotte le forme di lavoro permanente a tempo pieno, mentre è fortemente aumentato il part time involontario, soprattutto per la componente femminile.

La dinamica positiva dell’occupazione per le donne, la cui partecipazione al mercato del lavoro è aumentata nel decennio, si è accompagnata a una riduzione della stabilità e delle ore lavorate. Anche nella fase di ripresa, il part time involontario rappresenta una caratteristica rilevante delle dinamiche occupazionali, riguardando, tra il 2013 e il 2018, il 40% dei nuovi posti di lavoro. Benché il tasso di occupazione femminile sia cresciuto di tre punti percentuali nel complesso, tale aumento è stato di gran lunga più contenuto per le donne tra 25 e 49 anni (+1,5 punti). In questa fascia di età, il tasso si è persino ridotto in corrispondenza di quante hanno figli tra 0 e 2 anni (-1,5 punti), prova di una partecipazione delle donne al mercato del lavoro fortemente condizionata dal ruolo svolto in famiglia.

Questa trasformazione dell’occupazione è anche il riflesso della ricomposizione avvenuta nei settori e nelle professioni, che vede ridursi il peso dei comparti a maggiore intensità di lavoro a tempo pieno, e aumentare quello dei settori e delle professioni a più alta concentrazione di lavoro a orario ridotto. L’espansione dell’occupazione meno qualificata ha inoltre accentuato la segmentazione del mercato del lavoro, con la concentrazione dei lavoratori più giovani e delle donne in occupazioni caratterizzate da skill spesso inferiori rispetto a quelle possedute, minori tutele e retribuzioni inferiori. Fra il 2008 e il 2018 è aumentata la distanza fra giovani (con meno di 35 anni di età) e adulti in termini di stabilità del lavoro: la quota di dipendenti a tempo indeterminato tra i primi è scesa dal 61,4% al 52,7, mentre quella degli over 35 è aumentata di 1,1 punti, attestandosi al 67,1%. In parallelo va dato atto che l’innalzamento del livello medio di istruzione della popolazione si è tradotto in un ricambio generazionale degli occupati a favore di coorti sempre più istruite: tra il 2008 e il 2018 i laureati occupati aumentano di 1 milione 431 mila unità e il loro peso relativo (tra gli occupati) passa dal 17,1 al 23,1%. L’innalzamento del livello di istruzione della popolazione fa sì che tutti i gruppi professionali possano oggi contare su livelli medi di conoscenze superiori rispetto al passato. La ricomposizione occupazionale a favore di professioni meno qualificate acuisce il problema del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro e, in questo contesto, la presenza di sovraistruzione – ovvero di occupati con un titolo di studio più elevato rispetto a quello richiesto per la mansione svolta – rappresenta un ostacolo alla piena valorizzazione del capitale umano, ed è anche uno dei grandi problemi sotto il profilo del benessere individuale e sociale. Il mismatch interessa infatti più del 42% dei laureati 20-34enni (Istat 2019b).

Una maggiore dotazione di capitale umano si conferma comunque un fattore determinante per la performance individuale sul mercato del lavoro: chi ha conseguito la laurea o un titolo superiore presenta un tasso di occupazione pari al 78,7%, valore maggiore di oltre 20 punti percentuali rispetto al tasso di occupazione totale (58,5%) e di quasi 35 punti percentuali rispetto a chi ha al massimo la licenza media. Un segnale positivo emerge per le professioni più qualificate che, dopo aver subito una forte contrazione durante la crisi, sono tornate gradualmente a crescere a partire dal 2014. Tale progressiva ripresa può essere letta anche alla luce dei processi di ristrutturazione adottati negli ultimi anni dalle imprese che hanno investito in capitale umano e fisico, e in particolare da quelle impegnate nella transizione digitale e nell’introduzione di innovazioni: per queste si registra, per l’appunto, un aumento dell’occupazione qualificata, che appare peraltro anche premiata da retribuzioni più alte. Importanti segnali di cambiamento nell’assorbimento di professioni qualificate sono testimoniati anche dal fatto che, nel 2018, la crescita dell’occupazione rispetto all’anno precedente è dovuta, in otto casi su dieci, a professioni qualificate, soprattutto nei settori di informazione e comunicazione, servizi alle imprese e industria. Investire nei giovani valorizzando il capitale umano e il loro potenziale di innovazione risulta dunque essere una strategia vincente.

Nel 2018, i laureati 20-34enni sono 2 milioni 113 mila; il tasso di occupazione di coloro che non risultano più in istruzione è pari a 73,7%, valore molto più elevato dei coetanei che hanno lasciato il sistema di istruzione dopo il conseguimento di un titolo secondario superiore (64,4%).

6. Un patto per il futuro

Persistono ancora oggi forti diseguaglianze nelle condizioni di benessere legate, oltre che al territorio, al livello di istruzione, al genere e alle generazioni. In particolare, i giovani risultano come si è detto ampiamente sfavoriti nel mercato del lavoro e in termini di benessere economico, e si trovano più frequentemente in condizioni di povertà assoluta. Gli svantaggi delle donne rispetto al mercato del lavoro e alla qualità dell’occupazione sono ancora notevoli, anche in relazione al loro forte impegno nelle attività di cura; la conciliazione fra tempi di vita e lavoro è in questi casi più difficile e sollecita la necessità di politiche specifiche volte a rimuovere, o quanto meno ridurre, i fattori di svantaggio.

Si prospetta più che mai attuale l’affermazione, che risale a circa un trentennio fa, secondo cui “in presenza di una Pubblica Amministrazione che impiega gran parte delle risorse destinate alla politica sociale per sostenere i lavoratori già occupati […] resta in vita un modello italiano che si è rilevato di grande utilità per le imprese, le quali hanno potuto avvantaggiarsi di una ridotta conflittualità scaricando i costi sociali della ristrutturazione sullo Stato e, soprattutto, sulle famiglie” (Martini 1988, 117).

Le famiglie con figli a carico restano, dunque, l’anello debole di un sistema che fa ricadere sulle famiglie gran parte del costo sociale sia della formazione del capitale umano, sia dei ritardi della sua successiva valorizzazione all’interno del mondo produttivo.

Ci sono tuttavia diverse esperienze internazionali e alcune esperienze locali nel nostro Paese che dimostrano che si può agire efficacemente per ridurre il carico sulle famiglie e contribuire a creare le condizioni per migliorare il benessere investendo sul futuro. Vari enti locali – per lo più a livello comunale – hanno creato delle Agenzie per la famiglia (o simili), Consulte di associazioni familiari con reali poteri, oltre quelli puramente consultivi, ovvero altri Organismi che promuovono un insieme integrato e coordinato di quello che è stato definito family mainstreaming come risposta ai problemi demografici. In tal senso la Provincia di Bolzano può essere additata come un modello fra i più interessanti. Essa ha saputo dar vita a un insieme coerente e organico di politiche orientate alla famiglia come soggetto sociale. Sono stati attuati interventi di sostegno ai progetti di vita delle famiglie in tutte le loro fasi, messe in atto misure di conciliazione famiglia-lavoro e di coordinamento dei tempi del territorio, incoraggiato l’associazionismo familiare, con una serie ben mirata di strumenti organizzativi e finanziari. La citiamo come un esempio che, in casa nostra, indica una strada positiva verso un futuro possibile.

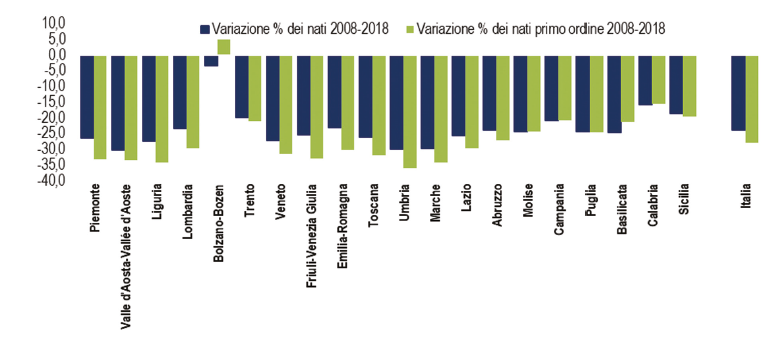

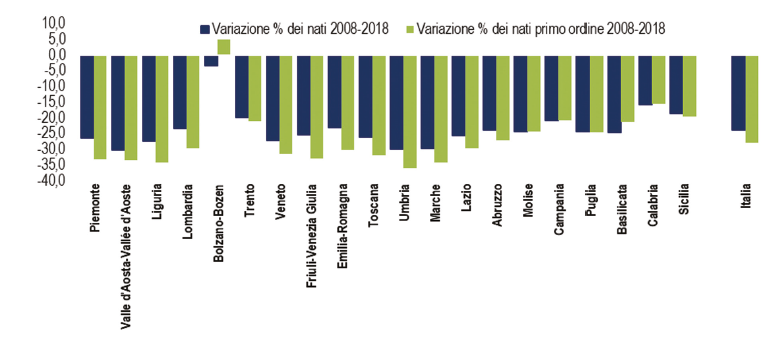

E gli effetti sembrano apprezzabili (grafico 4). Ad esempio, se si considera la fase di denatalità dell’ultimo decennio si nota come la forte contrazione dei primi figli interessa tutte le aree del Paese, con l’unica significativa eccezione della provincia autonoma di Bolzano (+4,9%).

Grafico 4 Nati totali e nati del primo ordine per regione. Anni 2008-2018 – Variazioni %

Fonte: Istat, 2019a

La tendenza regressiva si può dunque contrastare, ma per farlo occorre innanzitutto cambiare le condizioni di contesto entro cui maturano le scelte riproduttive. E occorre farlo in fretta, senza illudersi che esistano aiuti esterni e magiche soluzioni.

Se vogliamo affrontare seriamente il problema dell’insufficiente ricambio generazionale dobbiamo farlo combinando gli strumenti della politica e della cultura. Ad esempio, dobbiamo prendere atto che sino ad ora è stata la logica del contrasto alla povertà a dominare le scelte di politica familiare, non il sostegno alla natalità. Abbiamo spesso introdotto – anche per oggettive difficoltà di bilancio – soglie di reddito destinate a escludere gran parte delle famiglie da qualunque forma di supporto alla genitorialità. Ciò mentre l’esperienza di altri Paesi ha chiaramente mostrato che l’unica efficace strategia di contrasto alla denatalità è quella derivante dalla combinazione tra servizi di cura (accessibili), misure di conciliazione tra maternità e lavoro e interventi fiscali e di supporto economico, concepiti a favore (anche) della classe media. I circa 200 mila nati in più (con una popolazione pressoché simile alla nostra) in un Paese come la Francia o la crescita di 100 mila unità registrata in Germania nell’ultimo quinquennio – quando da noi accadeva il contrario – sono la dimostrazione che non è con sussidi riservati ai redditi più bassi, di importo modesto e limitati nel tempo che si raddrizzano le tendenze. Occorrono risorse nuove ma servono anche capacità (e fantasia) per immaginare soluzioni nuove, o semplicemente per recuperare e valorizzare quelle indicazioni – tipo alcuni spunti del Piano nazionale sulla famiglia fermo al palo dal 2012 – che possono avviare la cura di questa nostra demografia malata[3].

Si tratta di avviare una ‘cura’ che deve partire dal riconoscimento dei giovani come soggetti sociali cui indirizzare politiche specifiche che ne soddisfino i bisogni e ne valorizzino il ruolo nella società. È tempo che il nostro Paese accolga i principi ispiratori delle politiche giovanili europee che fanno della partecipazione attiva dei giovani alle decisioni e alle attività a livello locale e nazionale il punto di forza per la costruzione di società più democratiche, più solidali e più prospere. Servono politiche atte a favorire lo sviluppo del protagonismo e della cittadinanza attiva tra i giovani in modo che abbiano i mezzi e la possibilità per poter intervenire attivamente nelle decisioni, per influenzarle e impegnarsi in attività e iniziative che possano contribuire alla costruzione di una società migliore e al benessere dei territori.

In tal senso gli enti locali possono avere un ruolo di primo piano nella promozione delle politiche giovanili, contribuendo ad accompagnare i giovani nel percorso di istruzione e formazione e verso l’autonomia e l’indipendenza. Occorrerà per questo creare un ambiente culturale rispettoso dei giovani in cui valorizzare le loro energie e le loro aspirazioni al cambiamento, coniugandole con le esigenze dei territori, che vanno resi attrattivi e fonte di opportunità per le nuove generazioni. Solo così si potrà pensare al futuro in positivo e limitare le conseguenze demografiche dell’invecchiamento e dello spopolamento che già colpiscono e condizionano la qualità della vita in molte significative realtà del nostro Paese.

Bibliografia

Blangiardo G.C. (1984), L’evoluzione delle famiglie italiane negli ultimi trent’anni alla luce dei dati di censimento, in Donati P., Scabini E. (a cura di), Le trasformazioni della famiglia italiana, Studi interdisciplinari sulla famiglia n.3, Milano, Vita e Pensiero, pp.15-35

Buzzi C., Cavalli A., De Lillo A. (a cura di) (2007), Rapporto giovani. Sesta indagine dell’Istituto IARD sulla condizione giovanile in Italia, Bologna, Il Mulino

Cavalli A., Galland O. (1993), L’allongement de la jeunesse, Arles, Hubert Nissen

Fraboni R., Rosina A. (2018), Transizione alla vita adulta: cambiamenti e persistenze del rapporto genitori-figli, in Marta E., Regalia C. (a cura di), Giovani in transizione e padri di famiglia, Milano, Vita e Pensiero, pp.55-80

Istat (2019a), Natalità e fecondità della popolazione residente, Roma, Istat < https://bit.ly/36lEZq5 >

Istat (2019b), Rapporto annuale 2019. La situazione del Paese, Roma, Istat < https://bit.ly/2E1U2t5 >

Istat (2018), Il Futuro demografico del Paese, Roma, Istat < https://bit.ly/359AyOX >

Istat (2014), Generazioni a confronto. Come cambiano i percorsi verso la vita adulta, Roma, Istat < https://bit.ly/2sgxFgw >

Martini M. (1988), I giovani e il lavoro: la specificità del caso italiano, Studi interdisciplinari sulla famiglia n.7, Milano, Vita e Pensiero

Scabini E. (1995), Psicologia sociale della famiglia, Torino, Bollati Boringhieri